単電源ヘッドフォンバッファの製作〜組み立てと、実際の回路

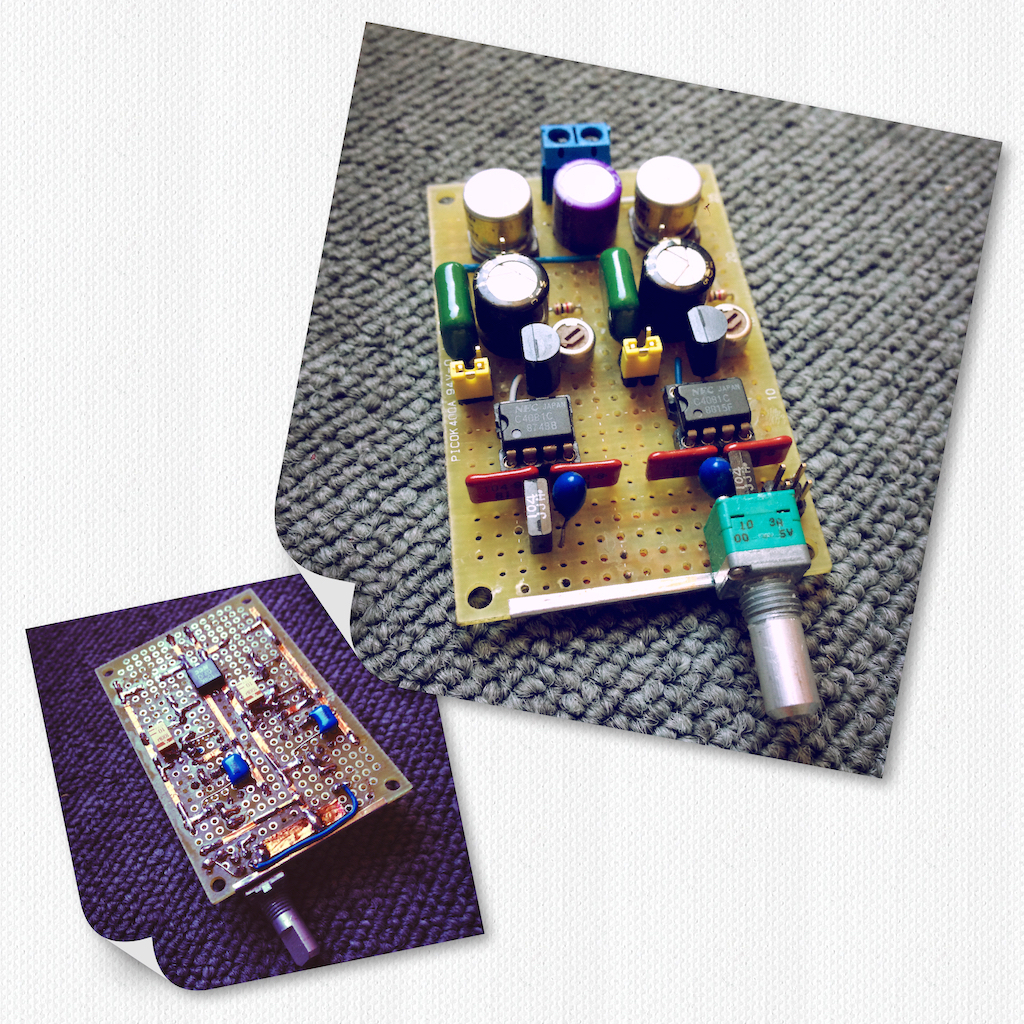

秋月の小さい基盤に部品を取り付け。

ジャンパがありますが、これは、別途、終段への電力供給の実験用として設置してあるもので、普通に使うには、必要ありません。

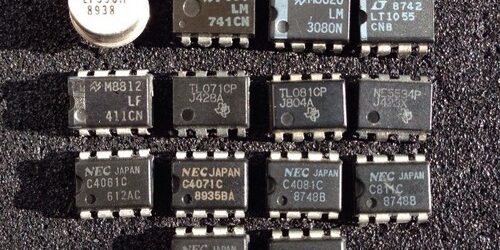

主な部品は、

・入力カップリングは、タンタル10uF/25V(ジャンク部品のストック)とフィルム0.1uF/50V(ジャンク部品のストック。素性は不明)のパラ

・出力は、電解コン(BlackGate)100uF/16V(過去の購入品)、タンタル100uF/10V(ルータからの剥ぎ取り)、フィルム0.1uF/50V(P.P、秋月からの購入品)のパラ

・オペアンプは、電源電圧5Vで、カットアンドトライで試した結果、uPC4081C(NECの1回路オペアンプ。ジャンク部品のストック)。オペアンプ選定のカットアンドトライについては、後ほど。

・抵抗は、適当にジャンク部品のストックから。

・デカップリングの330uF/16V(アルミ電解)は、ルータから剥ぎ取り。

・電源入力に47uF/25VのOSコン一つ(ジャンク部品のストック)。

・入力の可変抵抗(Aカーブ10K)は、秋月からの購入品。

データシートについて

各メーカーのデータシートへの直リンクですが、ご利用の際は、各サイトのbylawsに従ってご利用ください。

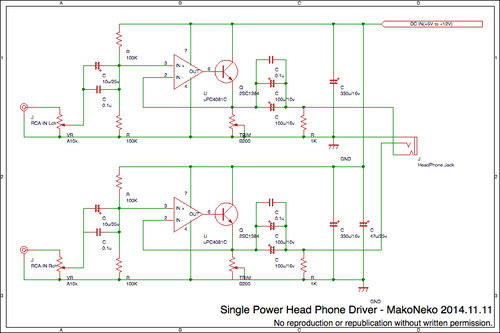

回路図について

回路図に記載の200ΩのTRIMは、終段のカレント調整用。12V電源で使用するには、エミッタ側電圧が5.8V程度(実測)なので、75Ω程度で、80mA程度。5V電源で、2.54V(実測)なので、同75Ωで33mA前後。5V使用時だと、入力信号がMAX 0.7Vpp程度(12V使用時だと、おおよそ1.6Vpp)でクリッピングが始まります。この辺りは悩ましい所ですが、75Ω固定が、ラフに使うにはいいかもしれません。手元の電源が、5V以上12V以下であれば、6Vでも、9Vでもどうぞ。

インピーダンスが、もっと低いヘッドフォンを使いたい場合は、終段に流れる電流(コレクタ電流)を、多めに流れるように、また、電池利用で、消費電力を少なくしたい場合は、電流を少なめに流れる(ヘッドフォンのインピーダンスが低くなるor電流を少なめにすると、クリッピングが起こす入力電圧が低くなり・・・あっちを立てればこちらが・・状態です)ように、TRIMを調整するなり、固定抵抗を変えるなりで対応します。

抵抗値を変更するにあたっての注意点

ちなみに、冬場のホッカイ○がわりに使いたいからといって、過大な電流を流したい場合は、もっとIc定格の大きいトランジスタを利用してもいいかと思いますが、低温火傷の恐れもあるので、ほどほどに。というのは冗談ですが、調子にのって、抵抗値を低くすると、トランジスタが壊れますので、TRIM調整は、間違っても0Ωとかにしないでください。部品点数を少なくするために、TRIM一発で調整するようにしている反面、過大電流によるTRIMの発熱、炭化、およびトランジスタ破壊にいたる可能性もありますので。怖い方は、TRIMとGNDの間に40Ω前後の抵抗を入れておく等の対策をしてください。

全体の消費電力の概算

uPC4081Cだと、Icc-MAX 2.8mA+終段ベースへの電流1mA(も流れないですが・・)くらいと考えてもらえれば。なので、片chあたり、電源5Vで、オペアンプ2.8mA+ベース1mA+コレクタ電流(エミッタ側抵抗を50Ωとすると、50mA)=53.8mAくらいです。

オペアンプの消費電流は各オペアンプのデータシートで確認できます。

写真の基盤は、5V使用で調整し、TRIMの値は50Ω、50mA程度を流してあります。

本回路利用に関する注意点

本回路もしくは、本回路を参考にし、製作したものが、製作者および、第三者に対し損害を与えた場合、製作者(もしくは、金銭授受があった場合は販売者になるかと。)は自己の責任でこれを解決し、まこ猫にはいかなる責任も負担させないものとします。

と、たいへん恐縮ですが、明示させてください。

というのも、

1. 単電源なので、「電源投入時、GNDからVccへいきなり電源がスイングする=出力側も、同じようにスイングする」ため、電源投入時にヘッドフォンをつなげておくと、耳痛っ!や、ヘッドフォンを壊すかもしれせん。利用に際しては、電源投入時にはヘッドフォンをはずしておいてください。ボリュームを小さくしていても、この挙動は関係ありません。

2. 入力のボリュームを100KΩとかにした場合、ボリュームを最小にしておかないで、入力が抜けたりして、オープンになると、うるさい(ノイズ)ことがあります。ちなみに、その時の体調次第で、うるさい音の質がかわることがあります(たぶん)。

気になさる方、対策は?となりますが、

1.については、出力カップリングの後に、リレーをディレイ・オンする回路を入れるとか。アンプでは、よくある対策なので、ネットで検索すれば、参考回路がいっぱいあると思います。ここでは、割愛です。電源が繋がってる限りは、ヘッドフォンの抜き差しは、問題ありません。

2.については、入力を抜き差しする時は、ボリュームの位置をを小さくする(Min)。ボリュームをA20Kくらいで妥協する等してください(今回はA10Kを利用)。抜けたときのノイズの質については、電子レンジやインバータの近く、エンジンルーム内作業では使わない。日々の健康を健全に保つことにより、対処できるかもしれません(すみません、酔っ払いながら書いています)。

音について

オペアンプをカットアンドトライしていたので、2SC1384だけの音の評価は、難しいのですが・・いい意味で存在感がないのかも。だけど、一緒に働く素材次第で、ちゃんと仕事をしてくれそうな感じ。

オペアンプによる音の個性が強いのか、オペアンプ変えると、これまた音の印象が如実に変わる。素直すぎる、空気みたいなトランジスタ?(笑)。東芝やNECのトランジスタとかに比べると、特徴や癖みたいのが感じられにくい石なのかもしれません。

なんかの評論家風に書くなら、「味醂みたいな、微妙な隠し味をすべてのソースに絶妙にブレンド、色も香りもほんのりと。関西の出汁の技の妙」とか?(笑、失礼)。

でも、作った感では、このトランジスタなら、安心してドライブを任せられる安心感は大きいです。あれこれ、使い勝手良さそう。終段のダーリントンとか、ドライバ段には、最適でしょうねぇ・・って、そういうポリシーで作られてるわけですが・・・っていっても、もう廃品種(コンプリで欲しい・・)。手持ちは、あと4個。飛ばさないように気をつけて使おう。

最終的に、音決めも兼ねたオペアンプのカットアンドトライで、「これにしました」なオペアンプは、uPC4081C。5V単電源で動作してくれて、音的にも楽しい。でも、これも廃品種なのね・・(手持ちに予備もないような・・・)。

他のオペアンプと違って、最初聴いた時は、「アンビエンスか?」と思うような音。変えてすぐに「こんな音あり?」的な印象を受けたので、それを採用。好き嫌いが出る感じですが、個人的には楽しめる音。

で、唯一、気になる点が、終段の出力カップリング。もうちょっと、締まりが欲しい・・・。電解コンデンサのせい?。それとも、もっと低域までの時定数にすべきか。470uとか1000u?。コンデンサの大きさがデカくなりすぎるっ!。というわけで、素材が違う部品に変えて、ちょっと試したい案が出てきたので、酔っ払いながら一考中。酔っ払った時の妄想構想っていうのは、ロクでもないことが多いんだよなぁ。コストが高くなったら、本末転倒になっちゃうよなぁ・・・つづきます・・・